|

|

|

|

|

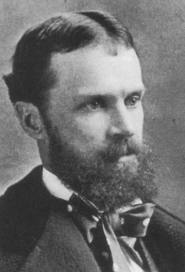

Charles S. Peirce |

William James |

John

Dewey |

No final do século XIX – período de rápido desenvolvimento do

capitalismo monopolista e de formação do sistema imperialista

mundial – surgiu nos Estados Unidos (país sem qualquer tradição

filosófica até hoje) a chamada “filosofia pragmática”,

apresentada por seus próprios fundadores como “um novo nome para

um velho modo de pensar” (William James).

Seus principais formuladores foram Charles Sanders Peirce

(1839-1914), William James (1842-1910) e John Dewey (1859-1952).

Apesar da sua inconsistência e do seu caráter eclético – com

nuances diferenciadas em Peirce, James e Dewey –, o pragmatismo

rapidamente caiu nas “boas graças” da burguesia monopolista dos

Estados Unidos, que necessitava de uma filosofia que

justificasse o seu expansionismo e o seu domínio sobre o mundo,

apaziguasse seus explorados internos e externos e propagasse o

irracionalismo, desviando a atenção das massas dos grandes

problemas sociais para as questões prosaicas do dia a dia.

A cavaleiro do prestígio adquirido pela “experimentação

científica” e pretextando o justo combate ao pensamento

“metafísico” com suas verdades “absolutas”, “imutáveis” e

“universais”, o pragmatismo – com costumam fazer as distintas

escolas filosóficas burguesas em tempos de “reação em toda

linha” – assumiu, sem meias palavras, velhas e ultrapassadas

filosofias idealistas ou materialistas vulgares, como o

“empirismo”, o “nominalismo”, o utilitarismo e o “positivismo”,

ao mesmo tempo que investiu com volúpia contra a “razão” e o

racionalismo:

“O pragmatismo representa uma atitude perfeitamente familiar em

filosofia, a atitude empírica, mas a representa, parece-me,

tanto em uma forma mais radical quanto em uma forma menos

contraditória (...) Afasta-se da abstração (...) Volta-se para o

concreto e o adequado, para os fatos, a ação e o poder. O que

significa o reinado do temperamento empírico e o descrédito sem

rebuços do temperamento racionalista. (...) O pragmatismo, (...)

não sendo nada essencialmente novo, se harmoniza com muitas

tendências filosóficas antigas. Concorda com o nominalismo

(...), sempre apelando para os particulares; com o utilitarismo,

dando ênfase aos aspectos práticos; com o positivismo, em seu

desdém pelas soluções verbais, pelas questões inúteis e pelas

abstrações metafísicas. Todas essas, vê-se, são tendências

antiintelectuais. Contra o racionalismo, como uma pretensão e um

método, o pragmatismo acha-se completamente armado e militante.”

(JAMES, William. O significado da verdade. In: JAMES, DEWEY,

VEBLEN. Os Pensadores – Vol. XL. São Paulo: Abril Cultural,

1974, pp. 12-13)

“A ‘Razão’, como faculdade apartada, (...) de verdades

universais, começa agora a impressionar-nos como remota,

desinteressante e talvez mesmo insignificante. A Razão (...) que

confere à experiência o poder de generalizar e regularizar, nos

impressiona como supérflua – criação desnecessária do homem

voltado ao formalismo tradicional e à esmerada terminologia.”

(DEWEY, John. A Filosofia em reconstrução. São Paulo: Companhia

Editora Nacional, 1958, p. 108)

É sabido que a burguesia – outrora revolucionária e racionalista

– transformou-se em sua fase imperialista em uma classe

reacionária e obscurantista, temerosa da “razão”, avessa a uma

análise científica dos grandes dilemas humanos e ao cotejo de

seu comportamento retrógrado com os valores morais

historicamente elaborados pela humanidade.

Para essa burguesia decrépita, a ciência precisa ficar restrita

ao estudo da natureza e à sua aplicação à produção capitalista,

devendo ser expulsa da filosofia e das ciências sociais, onde

devem prevalecer as concepções religiosas, as “ciências

ocultas”, as superstições, a magia e o misticismo. Não por

acaso, o pragmatismo – que tanto propala combater as idéias

“absolutas”, “metafísicas”, “não demonstráveis empiricamente” –

não tem o menor escrúpulo em defender as idéias fideístas e

teológicas como “úteis” e “vantajosas” para a sociedade

capitalista e, portanto, “verdadeiras”:

“O pragmatismo, por mais devotado que seja aos fatos, não tem

essa propensão materialista sob a qual o empirismo ordinário

opera (...) não tem preconceitos a priori contra a teologia. Se

as idéias teológicas provam que têm valor para a vida concreta,

são verdadeiras (...) Que querem dizer os crentes no Absoluto

quando propalam que sua crença lhes proporciona conforto? Querem

dizer que (...) temos o direito (...) de deixar que o mundo vá à

sua própria sorte, na certeza de que seus problemas se acham em

melhores mãos [de Deus] do que as nossas e que não constituem

assunto de nossa alçada. (...) Se as idéias teológicas podem

fazer isso, se a noção de Deus, em particular, prova que pode

fazer isso, como pode o pragmatismo, em sã consciência, negar a

existência de Deus? O pragmatismo não pode ver sentido em tratar

como ‘não verdadeira’ uma noção que foi tão bem sucedida

pragmaticamente.” (JAMES, William. Pragmatismo. In: JAMES,

DEWEY, VEBLEN, Idem, pp. 19-22)

E o “empirista” John Dewey – que bate no peito afirmando que não

têm qualquer sentido idéias ou conceitos que não surjam da

“experiência” e sejam por ela comprovados – não sente vergonha

em afirmar:

“Estas considerações podem ser aplicadas à idéia de Deus ou,

para evitar concepções errôneas, à idéia do divino. (...) Em uma

época desorientada, é premente a necessidade de tal idéia. Pode

ela unir e uniformizar os interesses e as energias agora

dispersas, assim como dirigir a ação, produzir o calor da emoção

e a luz da inteligência. Dar o nome de Deus a essa união, que

age na ação e no pensamento, é uma questão de preferência

individual. Mas a função dessa união ativa do ideal com o real

se parece com as forças que estão de fato ligadas à concepção de

Deus em todas as religiões de caráter espiritual; e uma idéia

clara dessa função se nos afigura urgentemente e necessária no

momento atual.” (DEWEY, John. A Common Faith. New Haven: Yale

University Press, 1934. In: EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de

Janeiro: Fundo de Cultura, 1960, p. 316-317)

Ou seja, se as religiões nos servem de “consolo”, se nos ajudam

a “alienar-nos” e “desresponsabilizar-nos” dos graves problemas

humanos e sociais gerados pelo capitalismo – deixando para

“Deus” a sua solução –, então estarão “empiricamente

comprovadas”, por serem “úteis”, trazerem “resultados”, sendo

(todas!), portanto, “verdadeiras”. A isso se resume a

“comprovação experimental” dos pragmáticos, tão “ciosos” da

ciência. Ridicularizando essa absoluta incoerência dos

pragmáticos, Lenin diz:

“O ‘pragmatismo’ (...) é talvez o ‘último grito da moda’ da

novíssima filosofia americana. (...) O pragmatismo ironiza tanto

a metafísica do materialismo, como a metafísica do idealismo,

exalta a experiência e somente a experiência, considera a

prática como o único critério (...) e ... deduz com toda

felicidade, de todo o anterior, um Deus para fins práticos,

exclusivamente práticos, sem a menor metafísica, sem ultrapassar

de nenhuma maneira os limites da experiência.” (LENIN, V.I.

Materialismo y Empiriocriticismo. Montevideo: Ediciones Pueblos

Unidos, 1959, pp. 382-383)

A "Teoria do Conhecimento" e o "Critério da Verdade" no Marxismo

Antes de examinarmos como a filosofia pragmática concebe o

“conhecimento” e a “verdade”, convém rever de forma sucinta a

concepção marxista acerca dessas mesmas questões, especialmente

porque – pretextando combater a metafísica idealista, suas

idéias a priori e seus conceitos universais e eternos –, o

pragmatismo nega a existência da realidade objetiva,

independente das nossas sensações, e a possibilidade de um

conhecimento que – através da abstração, da elaboração de

conceitos e teorias – ultrapasse a mera experiência sensorial e

empírica.

Para o materialismo dialético, o Universo tem uma existência

real, objetiva, que independe e é anterior ao aparecimento da

consciência humana, a qual, comprovadamente, só veio a surgir

muito recentemente. A consciência e o pensamento são produtos do

cérebro humano, onde a matéria alcançou o seu mais elevado nível

de desenvolvimento. Assim, a matéria é o “primário” (no sentido

de originária) e a consciência (“espírito”) é o “secundário” (no

sentido de surgir a partir do desenvolvimento da matéria). O

Universo é eterno, mas não é imutável, estando em permanente

movimento (mudança, transformação, deslocamento), tanto no

âmbito “material” como no âmbito das “idéias”. Tudo o que existe

se relaciona e interage. A causa essencial de todas as formas de

movimento dever ser buscada nas contradições internas e na luta

de contrários existente em cada “ser” e no “pensamento”.

A partir dessa concepção materialista-dialética do Universo,

como os marxistas explicam o processo de conhecimento humano?

Para o marxismo, a realidade material, ao atuar sobre os nossos

sentidos, gera as sensações, que dependem do cérebro, dos

nervos, da retina, etc., isto é, da matéria organizada de uma

determinada maneira. Ao combinar o conjunto de suas sensações

(visão, tato, audição, olfato, paladar), a consciência humana

constrói a sua “percepção” da realidade. Nesse estágio do

conhecimento – alicerçado nas sensações, ponto de partida

indispensável para qualquer conhecimento real –, o intelecto

humano permanece no âmbito do conhecimento “sensível”,

“empírico” (ao nível da “experiência”), onde a realidade é

percebida em suas manifestações e relações “externas”,

“aparentes”, “secundárias”, “acidentais”, captadas pelos nossos

sentidos, que não conseguem separar o “essencial” do

“fenomênico” nem descobrir as leis do seu movimento e as suas

“relações internas”.

Será somente pela abstração – propriedade da mente que

possibilita a elaboração de representações, conceitos,

categorias e procedimentos lógicos, tendo por base a

generalização e sistematização de múltiplas experiências – que o

intelecto humano ultrapassará o conhecimento puramente sensível,

fenomênico, e alcançará o conhecimento racional e teórico, capaz

de descobrir as leis e as conexões internas que existem na

realidade. Assim, para o marxismo, o conhecimento é um “reflexo

ativo” (ainda que aproximado) da realidade no cérebro humano.

Portanto, o conhecimento só será “verdadeiro” se representar

adequadamente o real. E o critério da verdade é a sua

comprovação através da prática:

“O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade

objetiva não é um problema da teoria e sim um problema prático.

É na prática que o homem tem que demonstrar a verdade, isto é, a

realidade e a força, o caráter terreno de seu pensamento. O

debate sobre a realidade ou irrealidade de um pensamento isolado

da prática é um problema puramente escolástico.” (MARX, K. Teses

sobre Feuerbach. In: MARX, K. e ENGELS, F. Obras escolhidas,

vol. 3. Rio de Janeiro: Edit. Vitória, 1963, p. 208)

Portanto, a resposta aos agnósticos – que negam ao pensamento

humano a capacidade de conhecer a “coisa em si”, visto que,

segundo eles, só temos acesso às “sensações” que a realidade nos

fornece – será dada através da prática:

“Se podemos demonstrar a exatidão de nossa maneira de conceber

um processo natural reproduzindo-o nós mesmos, criando-o a

partir de suas condições próprias; e se, além disso, o colocamos

a serviço de nossos próprios objetivos, então acabamos com a

“coisa em si”, inacessível, de Kant. As substâncias químicas

produzidas no mundo vegetal e animal continuaram sendo “coisas

em si”, inacessíveis, até que a química orgânica começou a

produzi-las, uma após a outra; com isso, a “coisa em si”

converteu-se em coisa para nós”. (ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e

o fim da filosofia clássica alemã. In: MARX, K. e ENGELS, F.

Obras..., Idem, p. 180)

O “conhecimento" e a "verdade" na visão pragamática

Examinemos, agora, como o pragmatismo responde à “questão

fundamental de toda filosofia (...) da relação entre o

pensamento e o ser (...) entre o espírito e a natureza (...) que

relação mantém nossos pensamentos sobre o mundo que nos rodeia

com esse mesmo mundo? Nosso pensamento é, de fato, capaz de

conhecer o mundo real? Podemos com nossas representações e

conceitos sobre o mundo real formar uma imagem exata da

realidade?” (ENGELS, F. Ludwig Feuerbach..., Idem, pp. 179-180)

Para Charles Peirce – fundador do pragmatismo – é impossível

afirmar que o conhecimento é um reflexo da realidade objetiva na

consciência do homem, pois o único que podemos conhecer através

da “experimentação” – afirma, repetindo as surradas teses do

agnosticismo empirista – são as nossas “sensações”. Assim, o

pensamento deve limitar-se em buscar a superação da “dúvida”

(que nos imobiliza) e elaborar uma “crença estável”, uma

“opinião firme”, capaz de dirigir a nossa ação. Por essa razão,

o pragmatismo se auto-proclama a “filosofia da ação”. A questão

de se essa crença corresponde ou não à realidade é rechaçada

pelos pragmáticos como algo impossível de se saber e, portanto,

sem qualquer sentido.

A crença será “verdadeira” se a ação nela alicerçada obtiver

êxito. Em outras palavras, o significado e a veracidade de

qualquer idéia são determinados pela sua utilidade e benefício

para o indivíduo que a adota. O que importa é a convicção com

que cada um assume a sua crença, condição essencial para que

atue com eficácia e alcance o êxito: “Podemos imaginar que

procuramos não só uma opinião, mas uma opinião verdadeira. Mas

(...) tão logo obtemos a fé firme, ficamos plenamente

satisfeitos, seja essa fé verdadeira ou falsa.” (PEIRCE, Ch.

Collected papers, vol. 5, p. 232. Cambridge-Massachusetts,

1958-1960. In: BOLGOMOLOV, A.S. A filosofia americana no século

XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 26)

Quanto à questão se o nosso pensamento pode refletir ou não, com

alguma fidelidade, as concatenações reais do Universo e suas

leis, Peirce responde: “Procurai verificar qualquer lei da

natureza e descobrireis que quanto mais precisas forem as vossas

observações, tanto mais definidamente elas mostrarão as

desordenadas infrações da lei (...) Examinai com suficiente

profundidade as suas causas e sereis forçados a admitir que elas

são sempre geradas por uma determinação arbitrária ou pelo

acaso.” (PEIRCE, Ch. Collected Papers, vol. 6, p. 37. Idem, p.

26)

Aqui, Pierce antecipa a idéia – que seus discípulos

desenvolverão ainda mais– de que a realidade é caótica, não

sendo regida por nenhuma lei e que todos conceitos e teorias

elaboradas pelos homens não passam “construções do intelecto”

com o objetivo de “ordenar” os conhecimentos proporcionados pela

experiência humana.

William James – que popularizou o pragmatismo – reforça a visão

de que o único que podemos conhecer são as sensações fornecidas

pelos nossos sentidos, através da “experiência”, e que nossas

“idéias” e “teorias” nada mais são do que criações da mente

humana para colocar “ordem” no caos existente no Universo, cuja

realidade e cujas leis (se é que existem) são inacessíveis a

nós. A partir dessa visão “idealista-subjetiva”, James acusa

como “metafísica” toda e qualquer pretensão do “pensamento

abstrato” em elevar-se acima da mera experiência e do

conhecimento empírico e reduziu o “conhecimento” e a “verdade” a

funções puramente instrumentais e utilitárias, pois para ser

“verdadeiro” basta ser útil (para quem?) e obter “resultados”:

“[a] realidade (...) é o fluxo de nossas sensações (...) Não são

nem verdadeiras nem falsas; simplesmente são. (...) Atrás dos

puros fatos fenomenais (...) não há nada. (...) Nossos

substantivos e adjetivos [“conceitos” e “predicados]” são todos

heranças humanizadas e nas teorias, pelas quais os estruturamos,

a ordem interna e o arranjo íntimo é totalmente ditado por

considerações humanas. (...) o que dele é verdadeiro parece do

princípio ao fim ser amplamente matéria de nossa própria

criação. (...) Os homens engendram verdades para ele. (...)

qualquer hipótese é legítima aos olhos pragmatistas, pois

qualquer tem o seu uso. (...) não podemos rejeitar qualquer

hipótese se daí decorrem conseqüências úteis à vida. (...)

nenhuma hipótese é mais verdadeira do que qualquer outra, no

sentido de ser uma cópia mais literal da realidade. São apenas

maneiras de falar, comparáveis somente do ponto de vista de seu

uso. (...) todas as nossas teorias são instrumental, são modos

mentais de adaptação à realidade.” (JAMES, William. Pragmatismo.

São Paulo: Edit Martin Claret, 2006, pp. 109-145)

“nenhuma teoria é absolutamente uma transcrição da realidade

(...) qualquer delas pode (...) ser útil. (...) são apenas uma

linguagem humana, uma taquigrafia conceitual (...) nas quais

escrevemos nossos informes sobre a natureza (...) O pragmatista

fala a respeito de verdades no plural, sobre sua utilidade e

caráter de satisfação, a respeito do êxito com que “trabalham”

(...) uma idéia é verdadeira na medida em que acreditar nela é

proveitoso para nossas vidas. (...) Verdadeiro é o nome do que

quer que prove ser bom no sentido da crença (...) o que é melhor

para nós é verdadeiro”. (...) é ‘útil porque é verdadeira’ ou

que ‘é verdadeira porque é útil’. Ambas as frases significam a

mesma coisa. (...) Schiller diz que o ‘verdadeiro’ é o que

‘funciona’. (...) Dewey diz que a verdade é o que dá satisfação.

(...) A verdade é feita (...) no curso dos acontecimentos.”

(JAMES, William. Pragmatismo. In: JAMES, DEWEY, VEBLEN, Idem,

pp. 14-30)

De maneira resumida, o pragmatismo afirma que não temos como

conhecer a “realidade”, pois só podemos conhecer nossas

“sensações”. A realidade – se é que existe – é caótica, não

sendo regida por nenhuma lei. As idéias, os conceitos e as

teorias que elaboramos, são meras “criações” humanas, que buscam

dar alguma coerência às nossas sensações. Portanto não existe

“verdade” no sentido da adequação do pensamento ao “real”. A

verdade se resume a qualquer “crença” útil para quem a adota,

que lhe traga “vantagens” e “resultados”.

É difícil encontrar um elogio mais enfático à impotência da

razão e ao irracionalismo!

“Tenhamos crenças firmes, úteis e vantajosas"

Não há dúvidas que o pragmatismo – com sua negação da existência

da “verdade objetiva” e com sua redução da “verdade” a meras

“crenças estáveis” que sejam “úteis” e “tragam vantagens” –

prestou e continua prestando uma enorme ajuda ao imperialismo,

em particular estadunidense.

Certamente a “firme crença” no “destino manifesto” dos Estados

Unidos justificou sua tomada, pela força, de quase metade do

território do México, em 1848, trazendo enormes vantagens para o

país. Da mesma forma, a “forte convicção” (apesar das evidências

em contrário) de que os espanhóis eram os responsáveis pelo

afundamento do encouraçado “Maine”, no porto de Havana, em 1898,

serviu de pretexto para a declaração de guerra à Espanha e para

a imediata e exitosa ocupação do Havaí, Filipinas, Porto Rico e

Cuba, até então colônias espanholas. E a ocupação de Guantánamo

até os dias de hoje é justificada pela “firme convicção” de que

o mar das Caraíbas faz parte do “espaço vital” norte-americano e

que Cuba é uma “ameaça” à segurança dos Estados Unidos... Por

certo, também, a inabalável convicção de boa parte dos

estadunidenses acerca da inferioridade dos negros e da

necessidade da segregação racial para manter os privilégios da

maioria branca proporcionou bases “verdadeiras” às barbáries

cometidas pela Klu Klux Klan e obteve êxito durante longos anos.

Poderíamos continuar exemplificando ad nauseam até onde pode

levar a pregação pragmática de que a verdade se reduz apenas à

sua “utilidade” e “proveito”.

Caberia perguntar – Serve a quem? É útil para quem?

Postura que leva o pragmatismo a

considerar as abstrações, os conceitos, as teorias como criações

“metafísicas” da mente, que não tem correspondência com o real.

A partir dessa visão “idealista subjetiva”, o pragmatismo assume

um “anti-racionalismo militante” e afirma que a única forma de

aferir a “veracidade” de uma “crença” (ao que se reduz o

conhecimento) são os resultados práticos obtidos com a sua

aplicação. Ou seja, se ela levar ao sucesso, for “útil”, trouxer

“proveito” e “vantagens”, será verdadeira! Só o que é eficaz é

verdadeiro. Portanto, se um indivíduo ficar desempregado, não

tiver êxito em suas atividades ou fracassar em seu

empreendimento, não deve buscar a causa disso na lógica

excludente e concorrencial do capitalismo, e sim isso em suas

“crenças errôneas”. Isto é, a culpa será sua...

Nesta segunda parte de nosso

estudo sobre o pragmatismo, examinaremos suas concepções morais,

jurídicas, sociais e políticas.

A "moral" pragmática

Como não podia deixar de ser, a

concepção pragmática de “moral” segue a mesma visão “empírica”

de sua concepção de conhecimento e de “verdade”. Para os

pragmáticos não existem normas ou valores morais – “invenção dos

metafísicos”, segundo eles –, e só o método experimental

permitirá solucionar os problemas que venham a surgir, tendo

como única referência a compreensão de que o “bom” ou o “certo”

é aquilo que é “proveitoso” para o indivíduo e lhe assegura o

êxito:

“No terreno da moral esse método

conduz inevitavelmente ao relativismo ético. O instrumentalismo,

por sua própria essência, rechaça todo gênero de normas morais

obrigatórias para todos (...); os princípios morais são para ele

simples instrumentos, da mesma forma que todos os conceitos em

geral. Desde o ponto de vista do instrumentalismo, a moralidade

de um ato deve ser avaliada somente segundo o êxito com que

resolva cada ‘situação problemática’ moral por separado, isto é,

em essência, de maneira totalmente subjetiva. (...) Em sua

aplicação às relações políticas, o princípio do instrumentalismo

pode ser facilmente utilizado para justificar o aventureirismo

mais desenfreado, a arbitrariedade e qualquer ação violenta na

hora de resolver os problemas políticos.” (YOVCHUK, M.T.,

OIZERMAN, T.I. e SHCHIPANOV, I.Ia. Compendio de Historia de La

Filosofia, vol. 2. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1969,

pp. 747-748)

John Dewey expressou sem meias

palavras essa concepção pragmática e utilitária da “moral”: “Os

fins e bens morais existem somente quando se tiver de fazer

alguma coisa (...) a moral não é catálogo de atos, nem um

conjunto de regras a serem aplicadas (...) cada situação moral é

situação isolada, inigualável, com o seu mérito ou bem

insubstituível. (...) A felicidade é encontrada unicamente no

êxito. (...) O crescimento, o desenvolvimento em si mesmo é o

único ‘fim’ moral.” (DEWEY, John. A filosofia em Reconstrução

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, pp. 164-179).

Analisando esse “relativismo

moral” do pragmatismo, o filósofo marxista mexicano Adolfo

Sanchez Vazques constata:

“No terreno da ética dizer que

algo é “bom” equivale a dizer que conduz eficazmente à obtenção

de um fim, que leva ao êxito. Por conseguinte, os valores,

princípios e normas são esvaziados de um conteúdo objetivo e o

valor do “bom” – considerado como aquilo que ajuda o indivíduo

na sua atividade prática – varia de acordo com cada situação.

Reduzindo o comportamento moral aos atos que levam ao êxito

pessoal, o pragmatismo se transforma numa variante utilitarista

marcada pelo egoísmo; por sua vez, rejeitando a existência de

valores ou normas objetivas, se apresenta como mais uma versão

do subjetivismo e do irracionalismo.” (VAZQUEZ, Adolfo Sanchez.

Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970, p. 254)

E mesmo uma estudiosa simpática ao

pragmatismo – como a cientista política brasileira Thamy

Pogrebinschi – tem que reconhecer que, ao contrário do

utilitarismo de John Stuart Mill, o pragmatismo é puramente

“individualista”:

“Ressalte-se (...) que a idéia de

‘felicidade geral’ ou ‘o maior bem para o maior número’ [de

Stuart Mill] não são em si apropriadas pelo pragmatismo. (...) a

utilidade não é por ele definida em termos de felicidade e

tampouco de felicidade do maior número. O que é útil para o

pragmatismo é simplesmente aquilo que é melhor para cada pessoa.

A utilidade é definida, portanto, em termos instrumentais. (...)

são úteis na medida em que conduzem eficazmente à realização dos

fins dos indivíduos.” (POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo - Teoria

Social e Política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005, p. 67)

E John Shook, apologista do

pragmatismo, confessa: “O pragmatismo é um individualismo, pois

os fins são sempre fins de um determinado indivíduo. (...) Os

valores não existem antes do nosso ato de valoração (...) Não

nos perguntamos se nossas ações estão de acordo com ideais

morais, quando obtemos um bem social (...) Os ideais morais são

valorados por uma sociedade porque serviram no passado para

resolver um conflito; eles podem ser (...) substituídos por

outros ideais, caso venham a falhar na resolução de conflitos

futuros.” (SHOOK, John. Os pioneiros do pragmatismo americano.

Rio de Janeiro: DP&A editora, 2002, pp. 149; 162-167)

Assim, a “moral pragmática” reduz

todos os valores morais – amizade, solidariedade, lealdade,

sinceridade, altruísmo, compaixão, espírito de justiça, coragem,

entre outros – à mera “utilidade” para o indivíduo, examinada em

cada caso concreto.

O marxismo rejeita esse

“amoralismo” pragmático. Os valores morais não são “eternos”,

mas “históricos” e em uma sociedade de classes, assumem um

pronunciado caráter de classe. Isso não significa, porém, que

não existam valores universais, sedimentados ao longo do

processo de evolução da humanidade:

“a aristocracia feudal, a

burguesia e o proletariado possuem cada uma a sua moral

particular (...) Essas três teorias morais representam (...)

etapas distintas de um mesmo processo histórico e por isso têm

um fundo histórico comum, o que faz com que forçosamente elas

contenham toda uma série de elementos comuns. E não é só. Em

fases idênticas ou aproximadamente equivalentes de

desenvolvimento econômico, as teorias morais devem

necessariamente coincidir, numa extensão maior ou menor. (...)

também o mundo moral tem os seus princípios permanentes, que se

colocam acima da história e das diferenças existentes entre os

povos. (...) Que essa evolução se processa sempre, em largos

traços, da mesma forma no campo da moral como nos demais ramos

do conhecimento humano e sempre em um sentido de progresso, é o

que nos parece indubitável.” (ENGELS, F. Anti-Düring. Rio de

Janeiro: Paz e Terra, 1976, pp.78-79)

Sem dúvida, o “amoralismo

pragmático” serve como uma “benção” para a grande burguesia

monopolista, que não tem quaisquer escrúpulos nem se detém

diante do uso de qualquer expediente para acumular o capital e

dominar povos:

“Na verdade, se o valor principal

que a moral sustenta é o dinheiro e a riqueza, se a sua obtenção

é considerada como resultado do pragmatismo da pessoa, como será

possível pensar na moralidade dos meios para atingir este

objetivo? (...) A moral burguesa é pela sua própria natureza

hipócrita e dúplice. ‘O dinheiro não cheira’, esta é a divisa

mais característica que põe a nu toda a sua falsidade interna.”

(TITARÉNKO, A. I. Particularidades principais do desenvolvimento

histórico da moral. In; DIVERSOS. Fundamentos da Ética

Marxista-Leninista. Moscou: Ed. Progresso, 1982, p. 73)

“Para atingir um objetivo,

desrespeita-se o caráter moral dos meios. Deste enfoque surge o

princípio da conduta moral ótima que indica o critério de

eficácia dos meios em detrimento do critério da sua moralidade.

A mentira e a traição, o veneno e a espada – tudo é permissível

e, mesmo, desejável quando se trata do caminho mais breve para o

objetivo desejado.” (BAKCHTANÓVSKI, V. I. Problemas da opção

moral. In: DIVERSOS. Idem, p. 138)

“As vantagens justificam os meios"

Todos conhecem a cantilena dos

ideólogos burgueses de que os marxistas se orientariam pela tese

de que “os fins justificam os meios”, no sentido de que os

comunistas estariam dispostos a utilizar qualquer meio para

atingir os seus fins – o socialismo e o comunismo. Essa é mais

uma das tantas calúnias contra aqueles que lutam por um mundo

mais livre e mais humano, liberto de toda forma de exploração e

opressão – o que é incompatível com o uso do engano, a

falsidade, a deslealdade, a baixeza e a vilania – que tão bem

caracterizam o comportamento da burguesia em sua fase

monopolista. O que a história tem demonstrado é que é o

imperialismo quem – com o “suporte filosófico” do pragmatismo –

nunca titubeou em utilizar os meios mais ignóbeis para alcançar

os seus objetivos, obter “proveito” e “vantagens”, massacrar

povos e destruir nações.

Ao adotar as fórmulas “tudo que é útil é verdadeiro”, “a idéia

verdadeira é aquela que nos traz vantagens”, “o êxito é o único

objetivo moral”, o pragmatismo concedeu respeitabilidade e

cidadania a qualquer canalhice, desde que demonstre ser capaz de

conduzir ao êxito. A cantilena dos escribas do imperialismo se

voltou contra eles próprios, recauchutada sob a fórmula “as

vantagens justificam os meios”!

Assim, se for preciso mentir –

dizendo que o Iraque era detentor de “armas de destruição em

massa” (mesmo sabendo que isso não tinha qualquer fundamento) –,

invadir e destruir o país para apropriar-se de seus riquíssimos

campos de petróleo, tudo isso é “moral”, é “certo”, pois obteve

êxito e alcançou vantagens incalculáveis para o grande capital

estadunidense, além de dividendos geopolíticos e militares para

o imperialismo norte-americano!

O pragmatismo jurídico

A filosofia pragmática – com a sua

pregação de que a “verdade” é o que é útil e não pode ser

entendida como uma “representação objetiva” da realidade,

devendo restringir-se a descrever cada experiência concreta,

tendo como único critério de veracidade o seu proveito para o

indivíduo – tornou-se a base ideológica das teorias mais

reacionárias entre os juristas burgueses dos Estados Unidos,

entre os quais os da escola “sociológica” e os chamados

“realistas”.

Para os “sociologistas” – em

perfeita consonância com o pensamento pragmático – não existem

“princípios jurídicos” (invenção dos metafísicos...) e as normas

e as leis tem um valor meramente formal, pois são incapazes de

responder às necessidades das “experiências” práticas com suas

singularidades. “O Direito é mais do que um conjunto de normas”,

dizem. O que importa é o processo de aplicação dessas normas a

cada caso concreto, atribuindo essa “experimentação aos juízes e

aos tribunais:

“O abandono da democracia e o

retorno à reação que caracteriza a época do imperialismo,

manifesta-se particularmente no crescimento do papel dos

tribunais e dos órgãos administrativos. Buscando fundamentar a

arbitrariedade dos juízes e de quantos aplicam o Direito, os

juristas reacionários norte-americanos sustentam que o essencial

no Direito não é o elemento normativo [as leis], mas o processo

da sua aplicação. (...) é precisamente a expressão do desejo da

burguesia de desembaraçar-se de sua própria legalidade (...) a

burguesia põe suas esperanças não tanto em suas leis, quanto em

seus juízes, que devem ‘emendar’ as leis e adaptá-las no maior

grau possível aos interesses dos círculos reacionários da

burguesia imperialista (...) a ampliação do papel do tribunal e

o estabelecimento da arbitrariedade dos juízes constitui uma das

tarefas a que se propõe a burguesia.” (POKROVSKI e outros.

História das Idéias Políticas. Ciudad de México: Grijalbo, 1966,

pp. 595-597)

Os “realistas” vão ainda mais

longe em sua “pragmatização” do Direito e na renúncia aberta à

legalidade quando afirmam que a lei nada mais é que uma opinião

do legislador, mas que essa opinião ainda não é um verdadeiro

direito, senão simplesmente uma hipótese que deve ser avaliada

pelos tribunais:

“O ‘realista’ Bingham (...) diz

que não são as leis que governam, mas os homens. O direito não

radica em regras, nem em princípios. Em sua aspiração de

fundamentar a legitimidade da sentença dos juízes, afirma que

estes não estão obrigados pelas leis, nem sequer pelos

precedentes judiciais [a jurisprudência]. (...) A lei, com essa

concepção, perde o valor de uma norma inamovível obrigatória

para o juiz. (...) a lei é só um prenúncio do que na realidade

faz o tribunal e nada mais. (...) John Dewey (...) afirma que a

norma do direito deve ser valorada por suas conseqüências, por

sua utilidade prática, como meio, como instrumento para alcançar

determinados objetivos. (...) ‘Sem a aplicação diz Dewey – a lei

é um pedaço de papel ou um som no ar, mas não há nada que se

possa denominar lei.” (POKROVSKI, idem, pp. 597-599)

Não é preciso pensar muito para

perceber as graves conseqüências que decorrem dessa “teoria

pragmática do direito” da época do imperialismo (que significa a

reação em toda linha), enquanto um instrumento para anular – na

prática da aplicação do Direito – os limitados avanços duramente

conquistados pelos trabalhadores e pelos povos de todo mundo no

terreno dos direitos civis, políticos e sociais.

Infelizmente, muitas dessas idéias

prevalecem inclusive em nossos tribunais, como recentemente

vimos acontecer com a adoção pelo STF da “teoria do domínio do

fato”, fazendo tabula rasa da “presunção de inocência”,

existente em qualquer Estado de Direito que se preze.

O pragmatismo social e político

Ao expressar suas concepções de

“Sociedade”, “Estado”, “Democracia”, o pragmatismo assume

abertamente a apologia do capitalismo e da democracia liberal

norte-americana, ainda que para isso tenha de lançar mão de

afirmações teleológicas ou propor conceitos metafísicos –

universais, imutáveis e a-históricos –, como “natureza humana”,

“tendências inatas”, “propriedade privada”, “democracia”,

jogando no lixo quaisquer exigências de “comprovação

experimental” do que apregoam:

“James (...) tenta explicar o

comportamento do homem e sua ‘experiência’ tomando por base a

imutável ‘natureza do homem’ determinada, diz, pela ‘abundância

inata de formas interiores, ou seja, pelo conjunto de instintos

que condicionam o ‘interesse eletivo’ do psiquismo humano.

Trata-se antes de mais nada do ‘instinto de propriedade’, que

motiva o homem a apropriar-se, acumular, a fazer o mal a quem

possui coisas das quais gostaríamos de nos apoderar; o ‘instinto

de beligerância’, que torna fatais as guerras e morticínios; o

‘instinto de dissimulação’, etc.

James expôs francamente o sentido

dessa concepção em suas ‘Palestras com professores sobre

psicologia’. ‘O instinto da propriedade é inerente à nossa

natureza – diz ele – e se arraigou tão a fundo nela que, do

ponto de vista psicológico, parece que tempos que suspeitar

antecipadamente de todas as formas extremadas das utopias

comunistas (...) Ao que parece, para a prosperidade espiritual

do homem é absolutamente necessário que ele seja dono, com

direito de propriedade exclusiva, não só da roupa que veste mas

de algo mais que ele possa, em caso de necessidade, defender de

todo mundo.” (BOGOMOLOV, A. S. A Filosofia Americana no Século

XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, pp. 48-49)

Seguindo a mesma toada, Dewey

afirma que as guerras e as mazelas sociais decorrem dos

“instintos humanos”:

“A semelhança da escravidão grega

ou da servidão feudal, a guerra e o regime econômico vigente são

formas sociais (patterns) entrelaçadas no material da atividade

instintiva. A natureza inata do homem fornece a matéria prima,

mas o costume fornece o mecanismo e os fins. A guerra seria

inconcebível sem a ira, a disposição de luta, a concorrência, a

vontade de exibir-se e outras tendências hostis. A atividade se

assenta nelas e existirá em quaisquer condições de vida.

Imaginar que elas serão erradicadas é o mesmo que supor que a

sociedade pode viver sem alimentação ou sem a união do homem com

a mulher. (...) semelhantes considerações dificilmente

demonstram que a guerra deve ser erradicada em algum futuro

distante” (DEWEY, John. Human Nature and Freedom. In:

BOGOMOLOV..., idem, pp. 82-83)

Dewey, também, apresenta de forma

apologética a “democracia liberal” norte-americana –

“plutocracia” escancarada que concede ao povo unicamente o

direito de escolher a cada quatro anos um republicano ou um

democrata para governá-lo, em nome dos interesses da burguesia

monopolista:

“a democracia tem um significado

moral e ideal (...) atingir a liberdade constitui o objetivo da

história política (...) o governo autônomo é um direito inerente

aos homens livres (...) podemos mesmo identificar (...) o fato

de toda a história do passado haver sido um movimento para a

conquista da liberdade. (...) A democracia é uma forma de vida

norteada pela fé realizadora nas possibilidades da natureza

humana (...) independente de raça, cor [que o digam os negros

norte-americanos], sexo, nascimento, família e riqueza material

ou cultural. (...) é a fé na capacidade de todas as pessoas para

dirigirem sua própria vida, livre de coerção e imposição

alheias”. (DEWEY, John. The Philosopher of the Common Man. In:

EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,

1960, pp. 330-331) “Thomas Jefferson (...) foi o primeiro homem

moderno a colocar em termos humanos os princípios da democracia

(...) ‘as definições e os axiomas de um governo livre’, como

Lincoln os classificou”. (DEWEY, John. Freedom and Culture. In:

EDMAN, Irwin, idem, p. 294)

Mas, o próprio Dewey, em 1939 –

endossando as opiniões colonialistas de Thomas Jefferson –,

deixará evidentes suas reais concepções – imperialistas e

anti-democráticas:

“Os fundadores da democracia

política americana não eram tão ingenuamente dedicados à teoria

pura que desconhecessem a necessidade de condições culturais

para o bom êxito da tarefa das formas democráticas. (...)

Poderíamos encher páginas e mais páginas com palavras de Thomas

Jefferson insistindo (...) seus receios quanto ao bom êxito das

instituições republicanas nos países sul-americanos que se

haviam libertado do jugo espanhol. (...) Em certa ocasião chegou

até a sugerir que a melhor coisa que poderia acontecer às nações

sul-americanas seria continuarem sob o domínio nominal da

Espanha, com a garantia da França, Rússia [czarista], Holanda e

Estados Unidos, até que a experiência do governo autônomo as

preparasse para a independência completa.” (DEWEY, John. Freedom

..., idem, pp. 285-287)

Certamente, foi tão “nobre

preocupação” que fez os norte-americanos ignorarem o “direito

inerente aos homens livres” de um “governo autônomo” e imporem

aos cubanos, em 1901, pela força das armas, a “Emenda Platt”,

estabelecendo um protetorado estadunidense sobre Cuba e mantendo

ali, até hoje, contra a vontade do seu povo, a base naval de

Guantánamo. A mesma “nobre preocupação” tem sido, certamente, a

causa de dezenas de invasões, pelos Estados Unidos, de nações

soberanas em todo o mundo, em nome da “sacrossanta democracia

liberal”...

Nesse mesmo escrito, Dewey –

referindo-se à obsessão norte-americana por amealhar dinheiro –

o afirma que “se nossa cultura americana é grandemente

pecuniária, não é porque a estrutura primitiva ou inata da

natureza humana tenda, por si mesma, a obter lucro pecuniário. É

antes porque a cultura complexa estimula, promove e consolida as

tendências, inatas”. (DEWEY, John, idem, pp.265-266). Mais uma

vez, Dewey recorre em suas explicações às metafísicas

“tendências inatas”...

O marxismo de há muito pôs fim a

especulações metafísicas acerca de “tendências inatas” e

“natureza humana imutável”, mostrando que a essência do homem e

a sua “natureza” são constituídas pelo conjunto das relações

sociais em que ele atua: “a essência humana não é algo abstrato,

interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o

conjunto das relações sociais.” (MARX, Karl. Teses sobre

Feuerbach. MARX, K. e ENGELS, F. Obras Escolhidas, vol. 3. Rio

de Janeiro: Vitória, 1963, p. 209). Ou seja, não são os

“instintos” ou supostas “tendências inatas” do homem a causa da

existência da exploração, da opressão, das agressões e das

guerras, como apregoa o pragmatismo, e sim as relações sociais

existentes, plenamente mutáveis!

Também em relação à violência do

Estado contra os oprimidos, Dewey deixa perceber seu

autoritarismo, reduzindo o problema à “eficiência” da repressão:

“É o caráter sacrossanto, assim atribuído ao uso da força pelo

Estado, que torna pungente a acusação de Tolstoi de que o Estado

é o arquiinimigo, a pessoa que recorre à violência em grande

escala. Não vejo outra saída exceto dizer que tudo depende da

adaptação eficiente dos meios aos fins. A séria acusação ao

Estado não é a de que ele usa a força – nada se consegue sem

usar força – e sim que não a usa de modo sábio ou eficiente.”

(DEWEY John. Force and coercion. SHOOK, John. Os pioneiros...,

idem, pp. 187-188)

Mas, deixemos de lado a conversão

“metafísica” dos pragmáticos – que nada esclarecem acerca dessa

tal “natureza humana imutável” e enaltecem a “sacrossanta

propriedade privada” (da qual a imensa maioria da humanidade

está excluída), o “indivíduo abstrato” (que “levita” alheio às

classes) e a “democracia liberal” (que nos EUA se reduz em

escolher, a cada quatro anos, qual o segmento do grande capital

que irá dirigir o Estado) – e vejamos o que Richard Rorty, o

“guru” do pragmatismo contemporâneo (que se auto-proclama “de

esquerda”) nos tem a dizer:

“Gostaria que tivéssemos alcançado

uma época em que pudéssemos finalmente nos livrar da convicção

(...) de que deve haver maneiras teóricas amplas de achar como

por fim à injustiça, como oposto a maneiras experimentais e

humildes. (...) penso que há de chegar a época de abandonar os

termos ‘capitalismo’ e ‘socialismo’ do vocabulário político da

esquerda. Seria uma boa idéia parar de falar sobre ‘a luta

anticapitalista’ e substituí-la por alguma coisa banal e não

teórica – algo como ‘a luta contra a miséria humana evitável’.

(...) Sugiro que comecemos a falar de cobiça e egoísmo, em vez

de ideologia burguesa; de ondas de fome e desemprego, em vez de

mercadorização do trabalho; de diferenças de gastos por aluno em

escolas e acesso diferencial à saúde, em vez da divisão da

sociedade em classes. (...) Uma vez que ‘capitalismo’ não pode

mais funcionar como o nome da fonte da miséria humana, ou

‘classe trabalhadora’ como o nome de um poder redentor,

precisamos encontrar novos nomes para essas coisas (...) Não

teremos outro nome para um poder redentor exceto ‘sorte’. (...)

Fukuyama sugeriu, e eu concordo, que não há mais projeto

romântico para a esquerda além do de tentar criar Welfare States

democrático-burgueses e equalizar as oportunidades de vida entre

os cidadãos desses Estados por meio da redistribuição de

excedente através de economias de mercado. (...) aquilo que os

marxistas chamava de ‘reformismo liberal burguês’ é o único

caminho que resta à política de esquerda.” (RORTY, Richard.

Pragmatismo e Política. São Paulo: Martins, 2005, pp. 25; 54-55,

63-64)

Discurso que procura induzir à

completa capitulação frente ao capitalismo putrefato, ao

abandono de qualquer teoria de transformação social e à adesão

ao mais rasteiro “reformismo burguês”, na esperança de que

algumas migalhas da mesa dos poderosos caiam para os “famélicos

do mundo”!

Não satisfeito com sua apologia do

capitalismo – “eterno e insuperável” –, Rorty esforça-se para

convencer- nos das “excelências” da democracia e da sociedade

estadunidenses: “vejo a América (...) abrindo uma possibilidade

de panoramas democráticos ilimitáveis. Penso que nosso país

(...) é um bom exemplo da melhor espécie de sociedade já

inventada” (RORTY, idem, p. 31) Que o digam os pobres e os

negros e norte-americanos, assim como todos os povos oprimidos

pelo poder econômico e pela máquina de guerra dos Estados

Unidos...

Para concluirmos nossa análise, é

preciso examinar a concepção pragmática de “Estado”,

desenvolvida essencialmente por Dewey, que se opõe tanto à

teoria “contratualista” – que considera que o Estado surge de um

“contrato” entre indivíduos que abrem mão de sua liberdade

absoluta para depositá-la nas mãos de um “ente”, situado acima

da sociedade, com a tarefa de mediar seus interesses comuns –,

quanto à concepção marxista, que afirma:

“O Estado (...) é antes um produto

da sociedade quando esta chega a um determinado grau de

desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou

numa irremediável contradição com ela própria e está dividida em

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas

para que esses antagonismos, essas classes com interesses

econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade

numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o

choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder

(...) é o Estado (...) da classe economicamente dominante,

classe que por intermédio dele se converte em classe

politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e

exploração da classe oprimida.” (ENGELS, F. A origem da família,

da propriedade privada e do Estado. In: MARX, K. e ENGELS, F.

Obras Escolhidas, vol 3..., idem, p. 135-137)

Ao contrário, para Dewey, a

democracia é “um modo de vida” que se expressa em distintas

“comunidades locais” – família, vizinhança, escola, trabalho,

clube, igreja, associação, etc. A partir daí, “a democracia vai

vir por si própria, pois democracia é o nome para uma vida de

comunhão”. (DEWEY, John. The Public and its Problems. In:

POGREBINSCHI, Thamy, idem, p. 144) “De acordo com Dewey, (...) a

Grande Comunidade deve ser uma enorme articulação de pequenas

comunidades locais. (...) à democracia enquanto um sistema de

governo, Dewey chama de democracia política. (...) O que há de

essencial neste modo como Dewey encara a democracia (...) é que

a democracia deixa de ser vinculada unicamente à política. (...)

Os cidadãos deweyanos não precisam de um governo que não seja o

deles próprios, a ser exercido de forma direta e constante –

seja em casa, na escola, no trabalho, nas inúmeras associações

com seus múltiplos fins: a democracia se faz a si mesma em toda

parte.” (POGREBINSCGHI, Thamy..., idem, pp. 144-145; 151;

156-158)

Essa abordagem – sedutora por seu

apelo à “participação direta” dos indivíduos nos assuntos do seu

dia a dia, de forma palpável –, que propala ser isso a

“verdadeira democracia”, longe de ser uma abordagem inofensiva,

busca desinteressar as pessoas da “política” e da luta pelo

Poder do Estado, visto com algo distante e malévolo,

contribuindo para manter o “status quo”. “Contentemo-nos com a

participação democrática em nossas comunidades locais e deixemos

a ‘grande política’, a luta pela hegemonia no Estado, nas mãos

dos políticos profissionais” – essa poderia ser a “divisa

sagrada” do pragmatismo político!

São “verdadeiras” na medida em que

são eficazes e proporcionam vantagem ao indivíduo. Na segunda

parte do nosso ensaio, estudamos o seu relativismo moral – o

correto, o bom, o moral, é aquilo que traz proveito para o

indivíduo. Em seguida, estudamos o pragmatismo jurídico, que

nega a existência de princípios e normas jurídicas –

historicamente construídas – e delega a juízes e tribunais de

classe a decisão sobre o “justo”, segundo sua “utilidade para a

sociedade” (isto é, a sua utilidade para a classe dominante).

Por fim, analisamos o pragmatismo social e político, mera

apologia da democracia liberal norte-americana e do capitalismo

imperialista. Nessa terceira e última parte do nosso estudo do

Pragmatismo, abordaremos as suas manifestações mais diretas na

luta de classes.

A subestimação da teoria e o

"praticismo rasteiro"

Na medida em que o Pragmatismo

nega qualquer correspondência das idéias e das teorias com a

realidade objetiva e faz da experiência a única forma de

conhecimento, ignorando a capacidade do intelecto humano – a

partir da generalização, da abstração e do raciocínio – de

chegar à essência das coisas e às leis que regem os processos –,

é óbvio que ele desvaloriza completamente a “teoria” e faz da

“prática” um fetiche.

Mesmo compreendendo que a

“prática” é o ponto de partida de todo o conhecimento e o único

“critério de verdade” (comprovação) desse conhecimento –, o

marxismo não cai no “empirismo”. Em seu ensaio filosófico Sobre

a Prática, Mao Tse Tung expõe isso de forma pedagógica:

“No processo da prática, o homem

não vê ao início mais que as aparências, os aspectos isolados e

as conexões externas das coisas. (…) Esta etapa do conhecimento

denomina-se etapa sensorial e é a etapa das sensações e

impressões. Nessa etapa o homem não chega ainda a formar

conceitos (...) nem a tirar conclusões lógicas. À medida que

continua a prática social, as coisas que no curso da prática

suscitam no homem sensações e impressões, se apresentam uma e

outras vezes. Então, se produz no seu cérebro uma mudança

repentina (um salto) no processo do conhecimento e surgem os

conceitos. Os conceitos já não constituem reflexos das

aparências das coisas, de seus aspectos isolados e de suas

conexões externas, senão que captam as coisas na sua essência,

em seu conjunto e em suas conexões internas. (…) Esta etapa, dos

conceitos, juízos e raciocínios, é (...) a etapa do conhecimento

racional. A sensação só resolve o problema das aparências;

unicamente a teoria pode resolver o problema da essência. (…)

Pensar que o conhecimento pode ficar na etapa inferior,

sensorial (...) significa cair no empirismo (...) Os práticos

vulgares (...) respeitam a experiência, mas desprezam a teoria e

(...) carecem (...) de uma perspectiva de longo alcance,

contentando-se com seus êxitos parciais e com fragmentos da

verdade.” (MAO TSE TUNG. Cinco tesis filosóficas. Beijing:

Ediciones en lenguas extranjeras, 1985, pp. 4-14)

Infelizmente, ao introjetar essas

concepções pragmáticas, muitos lutadores sociais desprezam a

“teoria” – vista como algo “abstrato” e supérfluo, para o que

não dispõem de tempo – e caem no mais rasteiro “praticismo”,

carentes de uma visão estratégica da luta. Incapazes de enxergar

além dos aspectos fenomênicos, aparentes, secundários e fugazes

da realidade, não alcançam penetrar na essência dos processos

históricos nem captar as leis que os regem. Sua ação limita-se

às demandas imediatas e pontuais. Seu ativismo “praticista”

leva-os a uma ação fragmentada, estritamente sindical, juvenil,

feminista, racial, comunitária, ecológica ou parlamentar,

desligada de um projeto estratégico.

Não por acaso, Richard Rorty –

“guru” do Pragmatismo atual – investe com tanto ódio contra a

“Teoria”:

“Essa preferência por específicos

compromissos concretos em prejuízo de amplas sínteses teóricas

concordaria com a perspectiva pragmática de Dewey de que a

teoria tem de ser encorajada somente quando é passível de

facilitar a prática. (...) Teremos de conseguir passar por cima

da esperança por algo que venha a ser o sucessor da teoria

marxista, uma teoria geral da opressão que fornecerá um divisor

de águas que nos levará a derrubar simultaneamente a injustiça

econômica, racial e de gênero. Teremos de abandonar a idéia de

‘ideologia’(...) o fim do leninismo nos livrará, com sorte, da

expectativa de qualquer coisa como socialismo científico,

qualquer fonte similar de prognóstico teoricamente fundamentado.

(...) teremos de arrancar de nosso vocabulário termos como

‘capitalismo’, ‘cultura burguesa’ (e até ‘socialismo’) (...) Não

podemos mais usar o termo ‘capitalismo’ para indicar (...) a

‘fonte de toda injustiça contemporânea’ (...) como a Grande

Coisa Má que explica a maior parte da miséria humana

contemporânea. (...) o Welfare State capitalista é o melhor que

podemos esperar.” (RORTY, Richard. Pragmatismo e política. São

Paulo: Martins, 2005, pp. 99; 70; 66-67; 61-62; 48)

Evidentemente, a justa crítica à

“subestimação da teoria” e ao “praticismo” não deve nos levar ao

erro oposto do “teoricismo” e do “doutrinarismo”, desligados da

vida e da luta, ou ao desprezo da “prática”, fonte de todo

conhecimento (direto ou indireto) e critério de verdade. Pois,

parafraseando Marx, não basta interpretar o mundo, é preciso

transformá-lo.

“Imediatismo e possibilismo"-

Renúncia ao futuro

O “imediatismo” manifesta-se na

ação que busca obter vantagens imediatas, sem levar em conta as

conseqüências futuras. O “pragmático” procura tirar proveito de

cada oportunidade momentânea, sem preocupar-se com um projeto de

longo prazo. Preocupa-se em apresentar resultados a curto-prazo

– que atendam as demandas do “hoje”, da próxima eleição, da

próxima campanha salarial ou luta reivindicativa – mesmo que à

custa do futuro. Com horizontes limitados – por não priorizar um

projeto estratégico – tende ao “seguidismo” e à linha do “menor

esforço”.

Os “imediatistas” subordinam sua

ação à chamada “opinião pública” e ao “senso comum” – que nada

mais são do que a ideologia da classe dominante – e navegam ao

“sabor dos ventos”. Fogem – como o “diabo da cruz” – das “bolas

divididas”, das polêmicas difíceis, das batalhas “encardidas”.

Evitam “nadar contra a corrente”. Seu critério de “verdade”, da

“justeza do atuar”, são o êxito e o proveito imediatos.

Ao contrário “os comunistas

combatem pelos interesses imediatos da classe operária, mas ao

mesmo tempo defendem e representam, no movimento atual, o futuro

do movimento.” (MARX, K e ENGELS, F. Obras Escolhidas, Vol. 1.

São Paulo: Editora Alfa-Ômega, s/data, p. 46). Pois, o “nosso

esforço atual visa ao grande objetivo do futuro e se perdermos

de vista este grande objetivo não mais seremos comunistas.” (MAO

TSE TUNG. Obras Escolhidas, Vol. 1. Rio de Janeiro: Editorial

Vitória, 1961, p. 268)

Berstein – pai do “socialismo

reformista” – fundamenta sem meias palavras o abandono do

objetivo final socialista, em troca de “conquistas palpáveis e

imediatas”:

“(...) escrevi a sentença que diz

que o movimento significa tudo para mim e que aquilo que

usualmente se chama ‘objetivo final do socialismo’ nada

representa; e é nesse mesmo sentido que hoje a escrevo de novo.

(...) Nunca tive um excessivo interesse no futuro, para além de

princípios gerais (...). Os meus pensamentos e esforços estão

preocupados com os deveres do presente e do futuro próximo e só

me ocupo com as perspectivas mais longínquas na medida em que me

possam fornecer uma linha de conduta para a ação adequada agora.

(...) Para mim o que geralmente se chama fins últimos do

socialismo é nada, mas o movimento é tudo (...) um fim último é

aqui considerado como sendo dispensável para os objetivos

práticos (...) demonstrei muito pouco interesse pelos fins

últimos”. (BERSTEIN, Eduard. Socialismo Evolucionário. Rio de

Janeiro: ZAHAR Editores, 1964, pp. 13; 158)

O “possibilismo” – conceito

surgido no seio do movimento socialista francês do século XIX,

defendido por Benoît Malon, Paul Brousse e outros – é uma

variante ainda mais pérfida do “imediatismo”, que propõe que a

luta deve dar-se apenas no terreno do “possível”, entendido como

aquilo que está ao nosso alcance, em cada momento. No mesmo

diapasão, refuga qualquer combate em que não haja certeza de

vitória. Isso significa nunca desafiar o status quo vigente e

abdicar de qualquer transformação revolucionária.

O “possibilismo” é o oposto da

“audácia revolucionária” – que não se confunde com o

“aventureirismo”, nem com o desprezo pelo exame da correlação de

forças –, sem a qual nenhuma transformação revolucionária é

possível. Como afirmou Marx, “a história universal seria na

verdade muito fácil de fazer-se se a luta fosse empreendida

apenas em condições nas quais as possibilidades fossem

infalivelmente favoráveis”. (MARX, Karl. O 18 Brumário e Cartas

a Kugelman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 293).

Sem dúvida, nenhuma revolução

socialista – na Rússia, China, Vietnam, Coreia ou Cuba, entre

outras – teria ocorrido sem uma enorme “audácia revolucionária”,

devido às dificílimas circunstâncias em que se deram. Da mesma

forma, as epopéias da Coluna Prestes e da Guerrilha do Araguaia

nunca teriam sido empreendidas.

O “possibilismo”, além de ser o

mais estreito reformismo, significa a renúncia à revolução.

“Taticismo- o descolamento da

estratégia

Todos nós sabemos da importância

da “tática” e da grande amplitude que nela se necessita para

fazer avançar a luta revolucionária nas condições mais adversas.

Porém, para os marxistas, a tática

é parte da estratégia, à qual se subordina e à qual deve servir.

A tática não trata da luta na sua totalidade, de seus objetivos

últimos em cada etapa do processo revolucionário, o que é a

tarefa da “estratégia”. Sua atenção está voltada para os

diferentes episódios e embates parciais que têm lugar no

processo global de luta. Usando uma terminologia militar, se a

estratégia tem por objetivo vencer a guerra, à tática cabe

determinar os caminhos, os meios, as formas e os métodos da luta

em cada combate concreto. Por isso, as ações e os resultados

táticos precisam ser avaliados não em si mesmos, não do ponto de

vista dos seus efeitos imediatos, e sim em relação aos objetivos

e às possibilidades estratégicas.

Como nos ensina Renato Rabelo:

“Do ponto de vista comunista

(...), a política é justa quando a tática não se desliga da

estratégia, quando a tática está em harmonia com o objetivo

maior, estratégico. O sentido estratégico, a razão de ser do

Partido Comunista, é superar os marcos da sociedade capitalista.

(...) nossa tática é o meio de alcançar esse objetivo. (...) a

tática se subordina à estratégia.” (RABELO, Renato. Idéias e

Rumos. São Paulo: Editora Anita, 2009, p. 263)

Em muitas situações, as vitórias

táticas contribuem para a realização das tarefas e dos objetivos

estratégicos. Em outras circunstâncias os êxitos táticos – por

mais brilhantes que sejam –, na medida em que não correspondem

às possibilidades estratégicas, comprometem o conjunto da luta.

Por fim, em certas situações é necessário abrir mão do êxito

tático e aceitar conscientemente os reveses e as derrotas

táticas, com o objetivo de obter vitórias estratégicas (e

inclusive táticas) no futuro. Um exemplo clássico é a firme

postura bolchevique contra a participação na 1ª Guerra Mundial –

em um momento em que o sentimento “patriótico” russo estava

exacerbado –, o que causou um momentâneo isolamento dos

comunistas (insucesso tático), logo revertido pela adesão das

amplas massas à luta bolchevique para terminar com a guerra e

realizar a Revolução de Outubro (êxito estratégico). Da mesma

forma, a assinatura da Paz de Brest Litovsk pela Rússia

Soviética – cedendo territórios à Alemanha e pagando-lhe pesadas

indenizações (derrota tática) – foi essencial para afiançar o

poder proletário, consolidar a revolução e recuperar

posteriormente esses territórios (vitória estratégica).

Lenin, em seu brilhante estudo da

Comuna de Paris, afirma:

“Marx sabia apreciar, também, que

na história há momentos em que a luta desesperada das massas,

inclusive em defesa de uma causa condenada ao fracasso, é

indispensável com o objetivo de que essas massas sigam

aprendendo e preparando-se para a luta seguinte.(...) ‘Os

canalhas burgueses de Versalhes – escreve Marx – puseram os

parisienses diante de uma alternativa: aceitar o desafio ou

entregar-se sem luta. A desmoralização da classe operária, nesse

último caso, teria sido uma desgraça muito maior que o

perecimento de qualquer número de líderes’.” (LENIN. La Comuna

de Paris. Moscou: Editorial Progreso, 1982, pp. 20-21)

Assim, a tática não deve subordinar-se aos interesses parciais

ou momentâneos, nem pode basear-se unicamente em uma análise dos

efeitos políticos imediatos. Precisa ser elaborada tendo em

vista as tarefas e as possibilidades da estratégia, visando o

futuro do movimento.

O “taticismo” é exatamente a

autonomização da tática e o seu “descolamento” da estratégia, à

qual deveria servir. Em conseqüência, rebaixa a luta ao nível

dos interesses parciais, momentâneos ou corporativos, que passam

a falar mais alto que o objetivo estratégico da transformação

socialista.

Os “pragmáticos” – para quem o único critério de “verdade” é o

êxito em cada ação concreta –, são incapazes de “renúncias

táticas” para assegurar vitórias estratégicas no futuro. Da

mesma forma, nunca nadam “contra a corrente”, pois isso pode

significar derrotas táticas provisórias, Já “os marxistas sabem

sofrer os ‘fracassos’, aparentes e passageiros, e proclamar –

para o maior bem da prática – a verdade científica. (...) O

pragmatismo, ao contrário, está sempre do lado para onde os

ventos sopram; não busca, assim, senão o êxito imediato.”

(POLITZER, Georges. Princípios Fundamentais de Filosofia. São

Paulo: HEMUS, s/data, p. 161).

E Mao Tse Tung nos afirma:

“Nas lutas sociais, as forças que

representam a classe avançada às vezes sofrem revezes; mas isso

não se deve a que suas idéias sejam incorretas, senão a que, na

correlação de forças em luta as forças avançadas não são

momentaneamente tão poderosas como as reacionárias. Portanto,

fracassam temporariamente, mas hão de triunfar, mais cedo ou

mais tarde.” (MAO TSE TUNG. Textos escogidos. Ciudad de México:

Partido del Trabajo, 2015, p. 529)

O pragmatismo político eleitoral

John Dewey – em um texto de 1939 –

deixa claro qual é para o “pragmatismo” a grande questão em

jogo: “a idéia de que a moralidade deve ser (...) o supremo

regulador dos deveres sociais, já não é tão amplamente

alimentada como dantes. (...) no momento o candidato favorito,

ideológico e psicológico, ao controle da atividade humana é o

amor ao poder.” (DEWEY, John. Aplicações da Liberdade Humana.

In: EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,

1960, pp. 262-264).

Ou seja, a questão principal é a

busca do Poder político em cada Estado e a conquista do Poder

Mundial. Dentro da visão pragmática, a política, a luta pelo

poder, são “justas”, “corretas”, “verdadeiras”, se forem capazes

de levar à vitória, de alcançar o êxito. Esse objetivo deverá

ser atingido a qualquer custo!

Na medida em que, nas ditas

“democracias ocidentais”, a disputa pelo Poder se dá – em

condições normais – através de processos eleitorais, a conquista

do voto do eleitor será meta. Para alcançá-la, os diferentes

partidos – com honrosas exceções – se curvarão ao “senso comum”,

à chamada “opinião pública”, que nada mais é do que a ideologia

dominante: “Os pensamentos da classe dominante são também, em

todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja, a classe

que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também

a potência dominante espiritual.”

(MARX e ENGELS. A Ideologia Alemã – Vol. 1. Lisboa – Ed.

Presença; Brasil - Martins Fontes: pp. 55-56). E João Amazonas

complementa: “A burguesia não apenas detém o predomínio de sua

ideologia, como domina os instrumentos de divulgação e defesa

dessa ideologia.” (AMAZONAS, João. Os Desafios do Socialismo no

Século XXI. São Paulo: Editora Anita, 1999, p. 68).

Assim, a chamada “opinião pública

é, na verdade, construída e reforçada cotidianamente pelos meios

de comunicação, dominados, quase que integralmente, pelo capital

monopolista.

E o “pragmatismo eleitoral” se

expressará, então, através de uma política orientada

fundamentalmente pelas pesquisas de opinião – quantitativas e

qualitativas – e pelos marketeiros, que se especializam em

“adestrar” os candidatos para que digam aquilo que o eleitor

“quer ouvir” ou se predispõe a acreditar.

Para os “pragmáticos”, as eleições

nunca serão um espaço privilegiado para um grande confronto de

idéias, onde as distintas classes ou camadas sociais apresentam

suas propostas e disputam a preferência do eleitorado. Aqui, a

performance (desempenho, principalmente visual) do candidato é

mais importante que o conteúdo de suas idéias e propostas.

Referindo-se a isso, o sociólogo

argentino Atílio Boron, em instigante texto, afirma:

“Uma descoberta decisiva (...) se produziu a partir do primeiro

debate televisado, em 1960, entre John F. Kennedy e Richard

Nixon. Este era o candidato oficialista, que até esse momento

liderava as preferências. Porém, na eleição foi derrotado por

uma estreita margem (aproximadamente 1%).

O que foi que descobriram os

investigadores? Que quem escutou o debate pela radio afirmava

que o vencedor havia sido Nixon, mas quem assistiu o debate pela

TV, inclinou-se majoritariamente por JFK. A radio transmitia uma

mensagem, a voz; a TV, a voz e a imagem, e esta resultou ser

decisiva, porque Nixon saiu-se mal na televisão, aparecendo

descuidado, com uma barba incipiente e suando, o que contrastava

desfavoravelmente com o bom aspecto e juventude do seu

adversário.

Refletindo sobre a ‘sociedade

tele-dirigida, o politólogo italiano Giovanni Sartori escreveu

(...): ‘Na televisão o fato de ver prevalece sobre o fato de

falar. Em conseqüência, o telespectador é mais um animal vidente

que um animal simbólico. Para ele as coisas representadas em

imagens contam e pesam mais que as coisas ditas em palavras. E

isso é uma mudança radical de direção, porque enquanto a

capacidade simbólica distancia o homo sapiens do animal, o fato

de ver o aproxima de suas capacidades ancestrais, ao gênero a

que pertence à espécie do homo sapiens.’ Em outras palavras, a

televisão nos faz retroceder na escala animal (...) produzindo

um progressivo menosprezo de nossas faculdades de simbolização

em favor das mais elementares de visualização.” (BORON, Atilio.

Los medios y la batalla por la democracia en América Latina.

CIESPAL, Quito, 2015)

Assim, são desenvolvidas campanhas

eleitorais cada vez mais parecidas e “pasteurizadas”, onde os

temas tratados são aqueles impostos pelas pesquisas de opinião e

de antemão conhecidos – como saúde, educação, segurança,

corrupção –, onde os candidatos só diferem pela maior ou menor

engenhosidade com que prometem resolver os problemas.

As questões estruturais e de fundo

deixam de comparecer, submergidas nas aparências e nas

conveniências. Os temas polêmicos e capazes de confrontar a

ideologia dominante são deixados de lado e exorcisados, pois

podem prejudicar a eleição. É dada preferência a candidaturas

“redondas”, “sem arestas”, que abordem temas consensuais,

distinguindo-se unicamente por alguma “proposta de efeito”. A

forma prevalece sobre o conteúdo. O único que interessa é a

conquista do maior número de postos eletivos, não importando se

para isso as campanhas reforçam a ideologia burguesa dominante.

As inevitáveis e necessárias

alianças eleitorais tornam ainda mais difícil evitar o

“taticismo eleitoral”, e a perda de referências estratégicas e

revolucionárias nos processos eleitorais.

Mesmo setores de esquerda se “rendem” à lógica “pragmática”.

Passam-se os anos e – apesar de importantes avanços eleitorais

do campo popular e democrático – constata-se “com espanto” o

fortalecimento da ideologia e da hegemonia burguesa na

sociedade. Fica evidente que o “pragmatismo político” não

proporciona uma efetiva acumulação revolucionária de forças,

contribuindo, ao contrário, para reforçar a hegemonia burguesa e

afiançar a atual sociedade de classes.

Significa essa crítica ao

“pragmatismo eleitoral” que negamos a necessidade de pesquisas

de opinião, que nos informem acerca do estado de ânimo e das

opiniões predominantes nas massas? Ou de nos apoiarmos em

especialistas em política eleitoral, que dominem as modernas

técnicas de comunicação e a psicologia das massas? Evidentemente

que não.

Mas significa que o comando deve

ser da “política” e não da “técnica”. Que o “conteúdo” tem de

prevalecer sobre a “forma”. Que as propostas imediatas precisam

estar articuladas com nossas bandeiras estratégicas. Que não

podemos criar ilusões nas massas de que os seus problemas de

fundo podem ser resolvidos sem profundas mudanças sociais. Que o

socialismo é o nosso grande objetivo e como tal tem de ser

propagandeado. Pois, “nunca, em nenhum momento, esse Partido se

descuida de despertar nos operários uma consciência clara e

nítida do violento antagonismo que existe entre a burguesia e o

proletariado (...) Os comunistas não rebaixam a dissimular suas

opiniões e seus fins.” (MARX, K e ENGELS, F. Obras Escolhidas,

Vol. 1. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, s/data, p. 46-47)

Conclusão

Não devemos subestimar a

perniciosidade da filosofia pragmática, apesar de seu pequeno

valor no “mercado de idéias” da Academia. Ela é a filosofia do

“senso comum”, do homem que quer “ter vantagem em tudo”.

Infiltra-se, insidiosa, em todos os poros da sociedade burguesa.

Sequer os comunistas estamos imunes a ela.

Com propriedade, os diversos

Congressos partidários têm alertado para os desvios

“pragmáticos”, que se acentuam em tempos de defensiva

estratégica:

“Nas condições de relativa

defensiva do movimento operário e de intensa institucionalização

da atividade política, crescem as tendências ao pragmatismo, que

pode levar ao oportunismo, tanto pela direita quanto pela

esquerda. Distanciando-se do debate teórico sobre os objetivos

estratégicos (...) o militante começa a construir um projeto

próprio, fruto de anseios pessoais, abandonando o projeto

coletivo, às vezes aderindo a outros que lhe dão mais vantagens.

(...) A rendição ao pragmatismo é o caminho para a liquidação da

unidade do Partido e o rebaixamento do seu objetivo estratégico”

(PCdoB. Documentos e Resoluções - 11º Congresso. São Paulo:

Editora Anita, 2006, pp. 101; 29)

Tema que também foi tratado por

nosso 12º Congresso, que chamou a atenção para os riscos do

“pragmatismo, produto da luta política no nível atual, que leva

a perder de vista objetivos fundamentais em prol do imediato, à

pressão pela autonomização de grupos de interesse no interior do

Partido, à perda de referenciais estratégicos na atuação no seio

das instituições vigentes, à burocratização.” (PCdoB. Documentos

e Resoluções - 12º Congresso. São Paulo: Editora Anita, 2010, p.

131)

Evidentemente, não temos a

pretensão de haver esgotado o tema do “pragmatismo” nesse

artigo. Esperamos, porém, ter despertado uma maior preocupação

em relação a ele e em relação à necessidade da valorização do

estudo teórico em todos os campos do conhecimento.